長沙會戰起因大曝光 只因日本改變侵華戰略

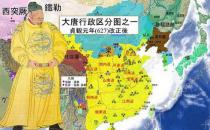

1938年10月,日軍侵占廣州、武漢后,由于戰線過長,兵力不足;人力、物力消耗巨大,財政經濟陷入困境 ;日本國內反戰厭戰情緒開始滋長,統治階級內部因“速戰速決”戰略的破產和對外政策的分歧而爭吵不休;更由于中國人民堅持抗戰,使其稱霸世界的戰略受到極大影響,處處呈現被動的局面。在這種情況下,日本侵略者被迫調整其侵華方針。

在政治上,放棄過去“不以國民政府為對手”的立場,轉而對國民政府采取以政治誘降為主,以軍事打擊為輔的策略。在軍事上,停止對正面戰場的戰略進攻,重點鞏固已有占領區。在經濟上,加緊經濟掠奪,力圖“以戰養戰”。

在改變了侵華方針后,其軍事戰略也做了相應調整。第一,放棄速戰速決戰略,準備長期作戰。第二,明確規定軍事行動要服務于政略和謀略工作。第三,為減少消耗而限制戰爭規模和強度。在作戰范圍上,“如無重大必要不企圖擴大占領地區”,“力戒擴大缺乏準備的戰線”;在兵力上“為準備今后國際形勢的轉變,要在各方面減少駐屯兵力及兵力的消耗”;在作戰形式上“進行小接觸”,只是在“敵人集中兵力來攻擊時,及時予以反擊,消耗其戰斗力”。第四,把軍事打擊的重心移向對付其后方的抗日游擊戰。為盡早結束戰爭,日軍于1939年9月至1940年夏在正面戰場上相繼發動了對長沙、桂南和宜昌的作戰,但并沒有達到預期目的。

太平洋戰爭爆發前夕,日本再次部分調整了對華戰略。其總體構想是:確保和穩定占領區,使之成為“大東亞戰爭”的總兵站基地,對國民政府繼續施加軍事壓力,削弱其抗戰力量,并以政略和謀略相結合,摧毀其繼續抗戰的企圖,然后利用“大東亞戰爭”的成果,促使國民政府屈服,實現侵略意圖。

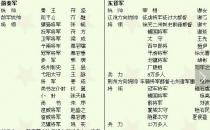

在其他城市相繼淪喪后,長沙乃國民政府控制下的西南唯一屏障,一旦長沙被攻陷,中國在戰爭中將處于被動情況下。正是在上述軍事戰略方針的指導下,第9戰區先后與日軍第11軍進行了第一、第二和第三次長沙會戰,并最終引發第四次長沙會戰,也稱“長衡會戰”。