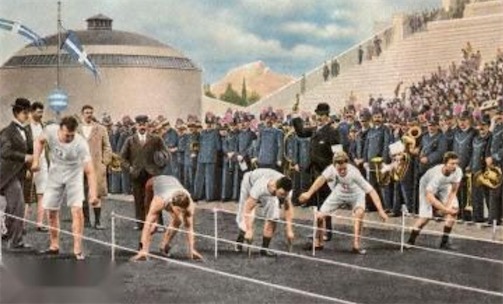

世界最早采用蹲踞式起跑的人是誰?1896年雅典奧運會上美國田徑運動員托瑪斯·伯克用近似“蹲踞式”的起跑方法,以12秒整的成績奪得100米跑冠軍。這也是他繼400米賽后又一次取得勝利。當時短跑比賽的起跑姿勢可謂千姿百態,有直立著的,有彎著腰的,也有雙手攤開的。伯克使用“蹲踞式”起跑時曾因其姿勢古怪而受到哄笑,但在100米預賽時他以11秒8的成績創造了這個項目的第一個現代奧運會紀錄,其后又在決賽中獲得冠軍。伯克的成功使田徑界在短跑比賽中開始普遍采用“蹲踞式”的起跑技術。下面就跟360常識網一起具體看看世界最早采用蹲踞式起跑的人等相關內容。

世界最早采用蹲踞式起跑的人

在田徑比賽中,競賽中的短跑項目,通常要求運動員采用蹲踞式起跑的方式。自公元前776年第一屆古代奧運會開始,短跑比賽中,運動員的起跑方式都是以站著為主。1887年,美國著名田徑教練墨爾菲發明了蹲踞式起跑法。在同年耶魯大學舉行的運動會上,大學生西西里首次采用了這種蹲踞式起跑板助跑的方式,并在比賽中發揮出色,取得了優異的成績。

人們研究發現,利用起跑板助跑有利于成績的提升。于是,1927年,較先進的起跑器被研制開發出來,在此之后,短跑運動器材也在不斷更新換代。1936年第11屆奧運會上,短跑項目采取蹲踞起跑,并借助起跑器的規則正式確立。1896年4月6~14曰,首屆現代奧林匹克運動會在希臘雅典舉行。圖為100米比賽的參賽選手蓄勢待發。

蹲踞式起跑

起跑技術

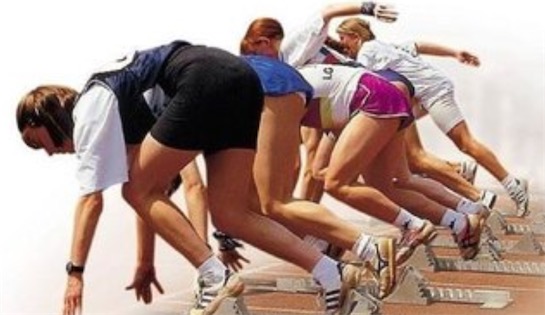

蹲踞式起跑包括“各就位”、“預備”、“鳴槍”(或“跑”的口令)三個環節。聽到“各就位”口令后,走或跑到起跑器前,屈體,兩手撐地,有力腿在前,兩腳依次蹬在起跑器的抵足板上,(以普通式為

例)前腳距起跑線一腳至一腳半。后腳距前腳一腳至一腳半,兩個腳中軸線間隔約15厘米(約一拳半),后腿跪地;前抵足板與地面大約成45度角,后抵足板與地面成大約65度角。兩手收回緊靠起跑線后沿并掌于地面,兩手拇指相對,其余四指并攏或稍分開與拇指成“八字形”,虎口向前做彈性支撐。兩手距離比肩稍寬,兩臂伸直,肩微移超過起跑線;頭與軀干保持在一條直線上,頸部自然放松,兩眼視前方半米處,身體重量均衡地落在兩手、前腳和后膝關節之間,注意聽“預備”口令。

聽到“預備”口令后,運動員可深吸一口氣,然后抬起臀部,身體重心同時前移,形成臀部高于肩、肩超過起跑線的身體姿勢。此時體重主要由兩臂和前腳支撐。前腿大小腿夾角約為90度左右,后腿大小腿夾角約為120度左右。兩腳腳掌緊貼起跑器抵足板,全神貫注,靜聽槍聲準備起跑。

聽到槍聲或“跑”的口令后,兩手迅速推離地面,兩臂屈肘做有力的前后擺動,同時兩腿迅速蹬起跑器。后腿蹬離起跑器后,以膝領先向前擺出,而前腿要快速有力地蹬伸髖、膝、踝3關節,把身體向前上方有力地送出。此時,前腿的后蹬角度約為42度至45度,上體前傾于地面約成15度至20度角。接著迅速發力沖刺。

起跑器的安裝

起跑器安裝的方法有"普通式"、"拉長式"兩種.通常采用"普通式",前起跑器安裝在起跑線后一腳半(約40 45厘米)處,后起跑器距離前起跑一腳半;前、后起跑器的支撐面與地面分別成40度45度角和70 80度角;兩個起跑器的中軸線間隔約15厘米。

起跑后的加速跑

加速起跑后的跑是從后腿蹬離起跑器到途中跑之間的一個跑段其任務是充分利用向前的沖力,在較短距離內盡快地獲得高速度。當后腿蹬離起跑器并結束前擺后便積極下壓著地,第一步的著地應盡量靠近身體重心投影點,腳著地后迅速轉入后蹬,前腿在蹬離起跑器后,也迅速屈膝向前擺動。

起跑后的最初幾步兩腳沿著兩條相距不寬的直線前進的隨著跑速的加快,兩腳著地點就逐漸合攏到假定的一直線兩側。加速跑的距離一般約為25-30米。

轉載請注明來源:360常識大全網 http://www.tewxkgs.cn/