歷史上發生過“巨鹿之戰”的古巨鹿到底在那里

巨鹿之戰:巨鹿是我國歷史上著名的郡望。“巨鹿”原本為“大麓”。據《尚書》記載:“堯試舜百揆納于大麓”,說五千年前唐堯禪位給虞舜,就是在這個地方。古時候,“大”“巨“二字相通,“麓”“鹿”二字形近。戰國末年,呂不韋編寫《呂氏春秋》,把大麓寫成“巨鹿”,這就是巨鹿名字的來歷。

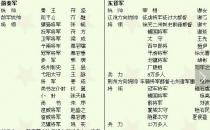

公元前221年,秦始皇統一六國后,天下分設郡治,巨鹿為三十六郡之一。漳水自巨鹿郡治東南向東北穿流,又有自咸陽經邯鄲到巨鹿通向沙宮(沙丘宮,商紂王離宮,酒池肉林就出自這里。戰國時,趙王又將這里作為離宮)的官道。歷史上著名的巨鹿之戰,就發生在這里。公元前207年,趙王歇與張耳、陳余在巨鹿被困,各路義軍應趙國之請派兵救趙,均不敢出。項羽率楚軍與秦將章邯決戰。項羽引兵渡漳水后,與章邯在巨鹿決戰,殲秦軍主力30萬眾,這是中國歷史上最著名的以少勝多戰例,“破釜沉舟”、“以一當十”、“作壁上觀”等成語也由此來。那么,這個歷史上發生過“巨鹿之戰”的古巨鹿到底在哪里呢?

古巨鹿地處古黃河、漳河沖積平原----太行山前黑龍港流域,地勢平坦,土壤肥沃,氣候濕潤,四季分明,河流分布廣泛,地下水質優良儲量豐富,十分利于農業生產,是一方富足之地。巨鹿郡治(所)占地約1.5平方公里,城池堅固,漳水環繞,官道東經泰山通至東海,西經邯鄲達咸陽國都。自古這里就被視為一方要沖,《畿輔通志》稱:“東控堂陽鉅鹿,西連冰井三臺,為天雄信都之孔道,山左右之通衢。”由此,足見巨鹿郡在秦朝舉足輕重之地位。經確切考證,古巨鹿就在現在的雞澤縣城北,毛官營村一帶,理由有三:

1、《漢書.地理志》記載:“巨鹿郡,秦置。巨鹿(古時“鉅”與“巨”通用),《禹貢》大陸澤在北。紂所做沙丘臺在東北七十。”這是從方位角度表述古巨鹿郡位置最早最具體的記載。用今天的話說就是巨鹿古城在大陸澤的南面,在沙丘臺西南70里的地方。大陸澤又名巨鹿澤、廣阿澤,在隆堯、任縣和巨鹿三縣交界處,今已淤成平地。大陸澤正好在雞澤縣城的正北方向。沙丘臺即沙丘宮,是商紂時期擴建的一所大型皇家苑林,具體位置在今廣宗縣大平臺村南,距雞澤縣城約28公里,折合漢代約67里。

《漢書》在我國古代學術發展史上占有重要位置。其作者班固,是東漢有名的史學家。其父班彪編《后史》65篇,班固在《后史》65篇的基礎上完成了《漢書》的編著工作。其時作為黃河以北重鎮的巨鹿郡尚存。一向冶學嚴謹的班彪、班固父子對于當代相當于省級行政機構所在地的巨鹿郡治的記載應該不會有錯。何況班彪之父班稚還曾在巨鹿近鄰的廣平做過太守。

2、 郭沫若主編的《中國史稿地圖集》有6幅地圖標明,戰國至秦漢,巨鹿位于襄國(邢臺)東南、平鄉或沙丘西南,廣平國(雞澤縣舊城營村)西北。從地圖上的河流、沼澤位置可以看出,巨鹿城在大陸澤以南,洺河以東,滏陽河、漳河以西。這一地理位置正在雞澤縣城北,毛官營一帶。特別是《巨鹿之戰示意圖》,清晰地表明巨鹿在邯鄲東北,距邯鄲直線距離50公里左右,這一距離正好是雞澤縣城北。

郭沫若是我國現代著名的無產階級文學家、詩人、劇作家、考古學家、思想家、古文字學家、歷史學家、書法家,學者和著名的革命家、社會活動家,蜚聲海內外,在中國現代文學史上和中國歷史學,考古學等領域享有崇高的地位。他考證嚴謹科學,對于他的認定極少有人提出疑問。目前,我國歷史研究和考古工作使用的歷史地圖,以郭沫若主編的《中國史稿地圖集》為準。

3、《廣韻》上說:“周武王弟毛公,后以為氏。本居巨鹿,避仇滎陽。漢毛亨治詩,作訓詁傳,以授從子。時稱亨為大毛公,萇為小毛公。”毛公叔鄭(也成毛伯鄭,武王弟,封毛國,毛氏始祖)的采邑原在陜西毛地,五世毛班(《穆天子傳》稱毛公班,雞澤毛氏始祖)改封巨鹿,還稱毛國。唐驍騎尉《毛藻墓志銘》記載,毛遂自薦的毛遂、注釋《詩經》的毛萇是雞澤人。明、清《雞澤縣志》記載,毛遂“仗劍數語,氣吞云夢”,毛萇“義炳如日星”, 是雞澤縣毛官營村人。毛官營村毛氏稱世居此地,是土戶(不是洪洞遷民)。查雞澤毛官營《毛氏家譜》,毛遂是毛叔鄭22世孫,五世毛班17世孫,毛氏世居雞澤,祖先毛遂、毛亨、毛萇。這說明,毛國的封地巨鹿就在毛官營村一帶。